Überwältigender Zuspruch beim Vortrag „Novemberpogrome 1938 in Nierstein und Rheinhessen“

Christian Müllers Vortrag zu den Novemberpogromen 1938 in Nierstein und Rheinhessen

Der Antisemitismus ist der nationalsozialistischen Bewegung, ihrem Denken und Handeln gewissermaßen in die DNA eingeschrieben wie sonst kaum etwas anderes, vom Ultranationalismus einmal abgesehen.

Er findet sich in Hitlers ersten politischen Äußerungen ebenso wie in den frühen Parteiprogrammen der NSDAP.

Und die Auslöschung allen jüdischen Lebens blieb auch dann noch höchste Maxime, als alle anderen politischen und militärischen Ziele längst verfehlt und katastrophal gescheitert waren.

Noch im eigenen Untergang glaubten die Nationalsozialisten vor allem das europäische Judentum vernichten zu müssen.

Vor genau 90 Jahren an die Macht gelangt, machte das nationalsozialistische Regime von Beginn an keinen Hehl daraus, die Juden in Deutschland in ihrem Leben und Wirken bedrängen und behindern zu wollen, wo sich dazu die Gelegenheit bot, sie zu marginalisieren und aus allen gesellschaftlichen Zusammenhängen zu entfernen.

Von Beginn an verfuhren die Machthaber dabei nicht zimperlich und loteten von Mal zu Mal aus, mit welchen konkreten Maßnahmen sie jeweils wie weit gehen konnten, welche weitere Eskalationsstufe der Verfolgung von „arischen“ Bevölkerungsmehrheit mitgetragen wurde: von der Blockade jüdischer Geschäfte über die Entlassung jüdischer Beamter aus dem Staatsdienst bis hin zum Entzug der Staatsbürgerrechte.

Von Beginn an verfuhren die Machthaber dabei nicht zimperlich und loteten von Mal zu Mal aus, mit welchen konkreten Maßnahmen sie jeweils wie weit gehen konnten, welche weitere Eskalationsstufe der Verfolgung von „arischen“ Bevölkerungsmehrheit mitgetragen wurde: von der Blockade jüdischer Geschäfte über die Entlassung jüdischer Beamter aus dem Staatsdienst bis hin zum Entzug der Staatsbürgerrechte.

In diesem Kontext bildeten die Novemberpogrome einen zwischenzeitlichen Höhepunkt der Verfolgung: „Das einzige unmittelbare Ziel war, die Juden so schwer zu verletzen, wie es die Umstände erlaubten, und das mit allen möglichen Mitteln: sie zu verletzen und zu demütigen“, schreibt der Historiker Saul Friedländer in seiner Studie „Das Dritte Reich und die Juden“.

Er spricht in der Folge von einem „Erniedrigungsritual“, bei dem es auf allen Ebenen von der höchsten Führung bis zu den niedrigsten Parteigliederungen zu einer „Explosion von Sadismus“ gekommen sei.

Für den Historiker und Antisemitismusforscher Wolfgang Benz markieren die Novemberpogrome den „Anfang vom Ende“, denn „die physische Vernichtung bildete dann nur noch die letzte Station des Weges, der im November 1938 bewusst und öffentlich eingeschlagen war“.

Die unsägliche Lust an der Demütigung der Schwachen und Wehrlosen wird nicht nur in den großen Städten, sondern auch in der Provinz sichtbar, und dem Referenten Christian Müller kommt das Verdienst zu, in seiner vergleichenden regionalgeschichtlichen Studie „Die Novemberpogrome in den rheinhessischen Landgemeinden“ dies herausgearbeitet zu haben.

Die unsägliche Lust an der Demütigung der Schwachen und Wehrlosen wird nicht nur in den großen Städten, sondern auch in der Provinz sichtbar, und dem Referenten Christian Müller kommt das Verdienst zu, in seiner vergleichenden regionalgeschichtlichen Studie „Die Novemberpogrome in den rheinhessischen Landgemeinden“ dies herausgearbeitet zu haben.

Er zeigt erstaunliche Parallelen zwischen den Vorgängen in Ingelheim sowie in und um Nierstein, da hier wie auch an weiteren Orten die Zerstörung und Plünderung nicht nur von den jeweiligen ortsansässigen SA-Gruppen ausging, sondern auch massiv unterstützt, mitunter sogar initiiert und verstärkt wurde durch mobile Rollkommandos, die offenbar regional gut vernetzt waren und infolgedessen im Laufe des 10. November nacheinander an verschiedenen Orten aufkreuzten. Dabei gingen sie häufig gemeinsam mit den ortskundigen Parteimitgliedern vor, beglichen aber nicht selten auch persönliche Rechnungen.

Neu ist dabei vor allem die veränderte Perspektive, die von den Geschehnissen in den einzelnen Ortsgemeinden hinüberlenkt auf die Entwicklung in der ganzen Region und es ermöglicht, neben den jeweiligen lokalen Eigenheiten die deutlichen überörtlichen Parallelen aufzuzeigen.

Der vorgeblich spontane „Ausbruch des Volkszorns“, den die Nationalsozialisten propagierten, entlarvt sich so ein weiteres Mal als bloße Fiktion. Hier dürfte der eigentliche Erkenntnisgewinn liegen.

Jörg Adrian

Bild 2: Jörg Adrian, GVN, Gedenk- und Erinnerungsarbeit

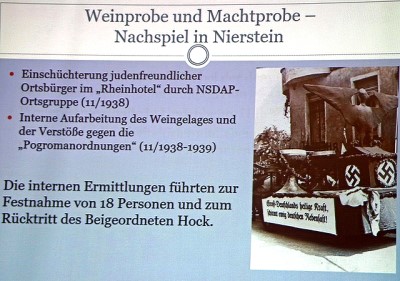

Bild 3: Eine Seite des Vortrags

Nierstein, 27. Januar 2023